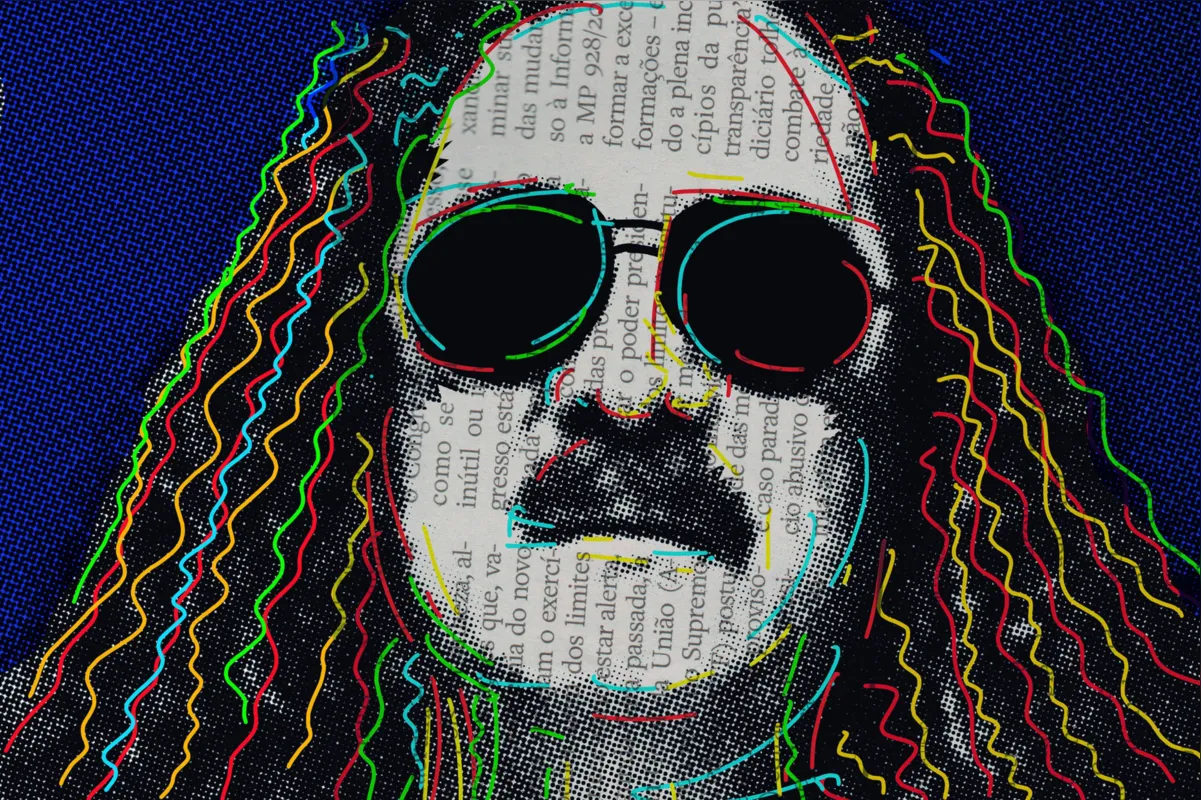

O dia em que Moraes Moreira morreu

PUBLICAÇÃO

sábado, 18 de abril de 2020

Celia Musilli - Grupo Folha

Fiquei triste quando Moraes Moreira morreu. Ele tinha pelo menos mais dez anos do que eu, mas aquela geração dos Novos Baianos me fez a cabeça, assim como fez a cabeça de mais três gerações seguintes.

Estávamos lá com eles, ainda que não fosse no sítio de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde, contam, aconteceram coisas de arrepiar a nuca. Baby do Brasil então era Baby Consuelo, aquela gracinha que toda menina queria ser, um expoente feminino no meio daquela homarada que parecia vir das cavernas, mas trespassada por uma psicodelia morena tão forte que gerou tropicálias, não apenas a de Gil e Caetano, mas tropicálias pelo Brasil afora porque teve um momento em que todo mundo era um pouco daquilo.

Sandálias de couro e saias indianas, bustiês de elástico franzido que as mães costuravam nas máquinas Singer, mesmo desconfiadas daquela barriga de fora. Todo mundo cheirava à patchouli, eu idem, assaltava a penteadeira da irmã mais velha e saia como se viesse de uma nuvem de Woodstock.

Nos pulsos ou no pescoço a gente usava aquele medalhão hippie, paz e amor num Y tão invertido quanto nossas cabeças. Os pais olhavam desconfiados, nem aprovando nem desaprovando, cismados com aquilo que estava acontecendo no mundo. E os jovens jurando que uma nova civilização estava nascendo ali, à beira das estradas, de Woodstock ou de Águas Claras.

De minha parte, só queria saber de música. Furava os discos em vinil que conseguia para depois sair cantando nas rodas de violão: “Preta, Preta, Pretinha”. Gostava de berrar “eu ia lhe chamar”, enquanto os rapazes respondiam “enquanto corria a barca.” E os coros eram bem afinadinhos.

Música ao vivo era aquela que a gente mesmo fazia, em garagens onde rolavam bailinhos sempre com um dos rapazes dedilhando um violão antes de se transformar em “profissional” e montar uma banda que saia pelo interior do Paraná num tempo tão arriscado quanto inocente.

Sexo, drogas e rock'n roll era um bordão que todos repetiam, mesmo quando não praticavam. Era 'in' saber o que se passava na Califórnia e decorávamos músicas em inglês e português. Mas, puxa, como eu gostava dos Novos Baianos.

Por isso, na última segunda-feira (13), quando soube que Moraes Moreira tinha partido, meu coração se partiu também. Primeiro tratei de editar a matéria como profissional. Depois cai no choro quando ouvi “Acabou Chorare”, o álbum histórico do grupo que está na lista das melhores coisas produzidas pela música brasileira nas últimas décadas.

Quando ouvi aquele som de novo - tão distante quanto aquela vitrolinha de plástico, ligada no meu quarto 24 horas, a ponto do pai e a mãe baterem na porta pra ver se eu não tinha morrido - percebi que apesar de tudo o que vivemos e da pessoas que nos tornamos, tem um gosto de juventude que fica eternamente engasgado como a melhor coisa da vida. Algo assim como um licor de menta, do qual hoje não consigo sentir nem o cheiro, mas que embalou meu primeiro porre enquanto ouvia Novos Baianos que influenciavam a gente para tudo o que parecia ruim, mas era bom.

Estou falando dos acampamentos improvisados à beira dos rios, com estrelas explodindo nos olhos mesmo sem telescópio, fogueiras armadas com galhos secos, o garrafão de vinho sangue de boi que parecia um cabernet, as sopas vegetarianas, o cigarrinho aceso entre os dedos, os amores adolescentes que tinham a força de uma correnteza em dia de tempestade ou uivos de lobos inexistentes em noite de lua.

Estava tudo lá, carregado em garupas de motos com as quais a gente cruzava as estradas do Norte do Paraná, até descarregar a tralha perto de alguma cachoeira e se sentir naquele sítio em Jacarepaguá, onde viveram os Novos Baianos. Um endereço eterno que me balança ainda hoje como um grito de liberdade encontrado e perdido em coisas tão simples como uma vitrolinha antiga, cuja agulha arranhava os discos como o choro que arranhou minha garganta quando soube que Moraes Moreira havia partido. Então, pensei: “Acabou Chorare”, entendendo, enfim, o outro significado dessa junção tão estranha de palavras.